女性支援新法って何?―売春防止法やセックスワーカーへの影響について―

2025.03.27

情報提供:山中京子(コラボレーション実践研究所、大阪府立大学名誉教授)

はじめに

2024 年4月1日から、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(通称、女性支援新法)が施行されました。これによって、売春防止法(通称、売防法)の運用が変わることから、セックスワーカーにも少なからず影響を与えると思われます。

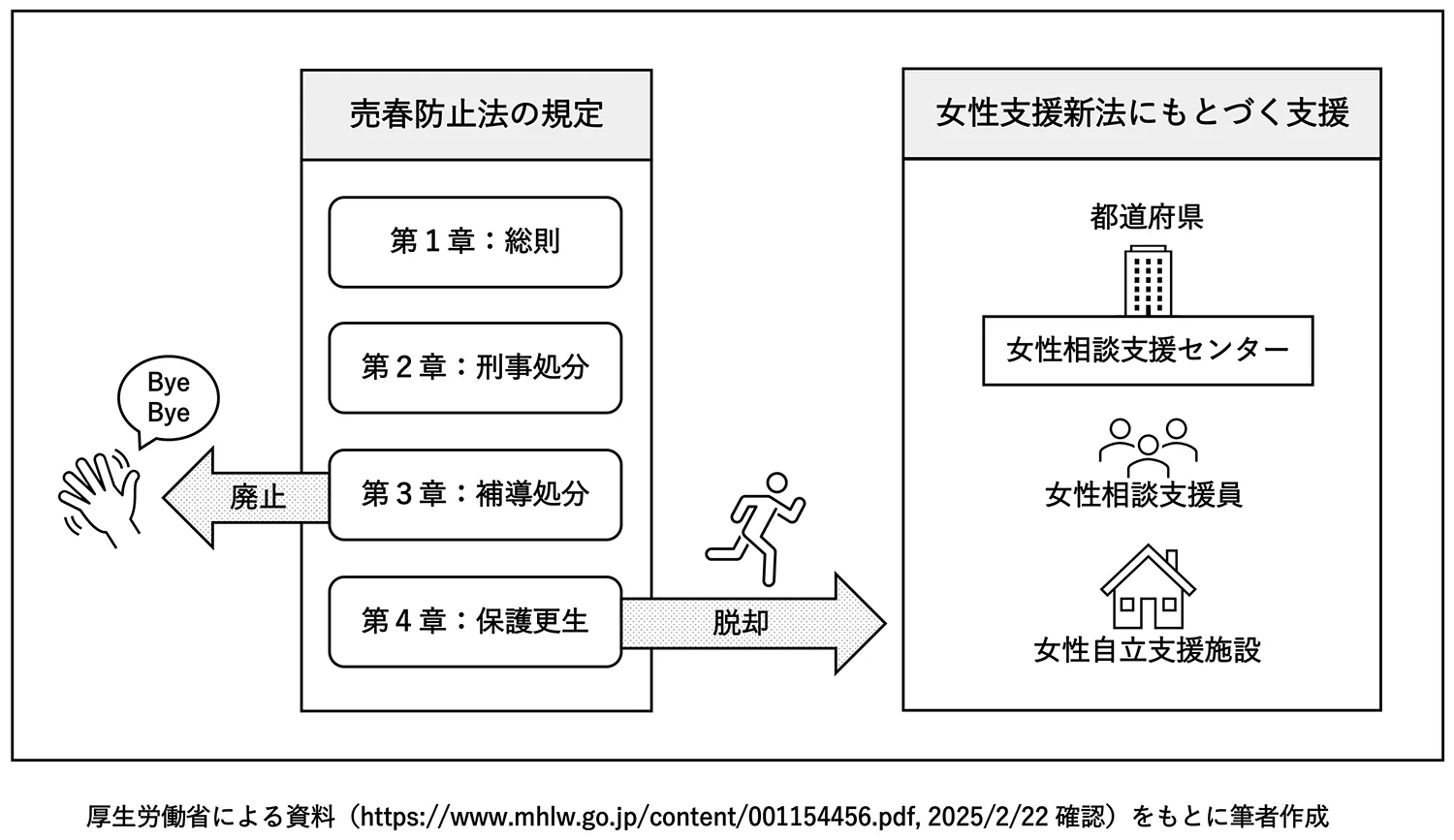

図:売春防止法と女性支援新法

新法制定の背景

これまで、貧困や性暴力被害などによって困難な問題を抱える女性たちの支援は、売防法を根拠として実施されてきました。しかし、これではよりいっそう複雑化する実態に対応できなくなってきたことから、女性議員を中心とする超党派によって女性支援新法が立法化されました。こうして、売防法の保護処分に関する規定が施設もろとも廃止されるとともに、保護更生に関する規定が売防法から脱却され、女性支援新法にもとづく新たな支援がスタートしました(図)。

これまでの支援における課題

従来、保護更生のための施設では、(基本的には、個室対応であっても一部集団生活となるため)個人の生活の自由が一部制限されるとか、( 暴力加害者による、追跡への安全面重視の対応から)スマホの使用が一定期間制限されるといった指導的・保護的・管理的な支援のあり方が問題視されてきました。また、そのことも要因となって、同施設の利用者数は全国的に減少傾向にありました。女性支援新法のもとでは、国の関係機関と民間団体とが協働しながら、頼ってきた相談者をさらに苦しめないよう、ニーズに沿った様々なタイプの施設運用や支援のあり方が期待されています。

鍵となるのは女性支援相談員

女性支援新法にもとづく支援で重要な役割を担うのが、ハローワークへの情報提供、市の広報誌やHPでの情報掲載などによって募集され、選考される女性支援相談員の存在です。しかし、多くの自治体において女性支援相談員は非常勤雇用であり特別な資格も求められないので、どうやって相談の質を担保できるのかが課題となっています。また、生活困窮者や性暴力被害者だけでなく、外国人やセックスワーカー、トランスジェンダーといった多様な人たちに対応するには、幅広い知識を身に着けたり、様々な事例を想定したりすることが求められます。そのためには、これらについて学べる相談員養成のしくみをいかに充実させるかが課題となります。

さいごに

ここまで、ざっと女性支援新法について確認してきました。セックスワーカーの立場からすれば、これまでの補導処分や保護更生といった何やらおぞましい支援のあり方から、相談支援や自立支援を掲げたより良い支援のあり方へと改善されるのではないかと期待できるところもあります。ただし、そこでは本当にセックスワーカーが差別されないのか、また多様なセックスワーカーが置かれた複雑な現状について想定されているのかといった不安もあります。セックスワーカーのニーズに沿った支援体制が整備されるよう、今後もSWASHとしては女性支援新法にもとづく支援に注意を向け、できる限り協力していきたいと考えています。

※女性支援法については、情報提供して頂いた山中京子さんによるエッセイ

(https://jinkensodan-keihatu.pref.osaka.lg.jp/rire-essei20250221/)もぜひお読み

下さい。